研究丨谁在偷偷地看牌?——中国证监会内幕交易执法的窘境与规范检讨

来源: 道可特律所 时间: 2024-06-27 23:39:07 作者: 吕成龙

2024年,道可特全新推出“专业领域宣传月”系列活动,围绕不同业务领域、结合实务经验进行线上、线下分享。6月,道可特启动“金融资本宣传月”,推出系列文章与直播,覆盖资本市场、金融、投融资与并购等多个领域,聚焦证券、股权投资等话题进行分享。

自1994年以来,证监会已经累计处理了208例内幕交易案件,他们迥然相异的身份特质,为我们系统地反思《证券法》和证监会的内幕交易监管行为,提供了扎实的实证基础。在这些内幕交易处罚中,证监会的行政执法已经逾越了《证券法》第73条和第74条的授权边界,将本来有限的内幕交易查处对象直接扩张到一种涵盖“任何人”的监管模式,使得第74条的具体列举失去了应有的意义。究其原因,第74条规定的基于身份特质的“内幕信息知情人”和未加解释的“非法获取内幕信息的人”,已经无法全面规制目前愈加复杂、外溢的内幕交易活动。为此,《证券法》应建立以信息平等获得理论为基础的内幕交易监管理论,使任何拥有内幕信息的人员并藉此交易的人都因其行为和损害而承担相应法律责任,这不仅有利于防止在信义义务的窠臼中徘徊不前,也有利于应对我国资本市场的复杂新局面。同时,为了有效地平衡执法成本和社会效益,应设置内幕交易的责任阶梯和区别责任,不断促进内幕交易执法合法性和合理性的提升。

关键词:证监会;内幕交易;信义义务;平等获得理论;证券监管

Joel Seligman教授曾言,在一个公平自由的市场中,没有人愿意和在牌上提前做了标记的人打牌。且不论内幕交易是否真的给投资者带来了损失这个始终无解的问题, 一个公平的市场秩序是资本市场发展最基本的条件,这一点毋庸置疑。内幕交易于我国而言,是一个“老生常谈”的问题,并呈现出行政机关较为主动、司法机构相对边缘的特征。自1994年《关于对中国农业银行襄樊市信托投资公司上海证券业务部的处理情况》公布以来,截止2016年12月31日,中国证监会已经累计处理了208起内幕交易案件,涉及了350个不同的单位和个人(除却涉及刑事责任而移交公安部门的案件),查处对象涵括了董事、监事、各级别经理、公务员、企业人员及他们的各种亲朋好友,不一而足。然而,这样几乎无所不包的、基于《证券市场内幕交易行为认定指引(试行)》(以下简称为“内幕交易认定指引”)的行政执法, 实际上早已经超越《证券法》第73条和第74条对证监会的授权边界,在很大程度上,成为了一种没有规范依据的执法。

长此以往,这样边界模糊的执法不仅将影响到资本市场对《证券法》的可预期性,更有可能将本不应担责的一般市场参与人牵扯其中。更为值得忧虑的是,这将进一步涉及到与之相应的刑事责任、民事责任范围。究其原因,这是证监会因《证券法》规定狭隘而导致的现实无奈?还是证监会自身的任意而为?面对各种各样偷偷看牌的市场参与人,《证券法》和证监会应该以何种理论作为内幕交易执法的基础依据和规范,进而实现依法行政与维护资本市场秩序的协同并进?

一、内幕交易查处对象的身份特质:1994-2016

(一)样本来源与分类说明

为了全面细致地描绘内幕交易查处对象的群像和身份特质,本研究以中国证监会中央机关1994年到2016年间全部可得的内幕交易行政处罚为基础样本, 探究证监会内幕交易处罚对象的涵括范围和依法行政能力。在本文样本来源中,2000年及之前的数据,来自证监会定期公布的《中国证券监督管理委员会公告》,由证监会官方网站下载并整理(“张家界”案公告证监会并未公布,该案由学术文献及网络整理而得);2001年及之后的行政处罚,全部来源于证监会官方网站“信息公开”下的《行政处罚决定》,统计的截止时间为2016年12月31日。在研究的样本期间内,该栏目实际公告案例为943则《中国证监会行政处罚决定书》(简称“处罚决定书”)。从中析出内幕交易案件后,再加上2001年之前的8个案件,总共涉及了350个不同的单位和个人。

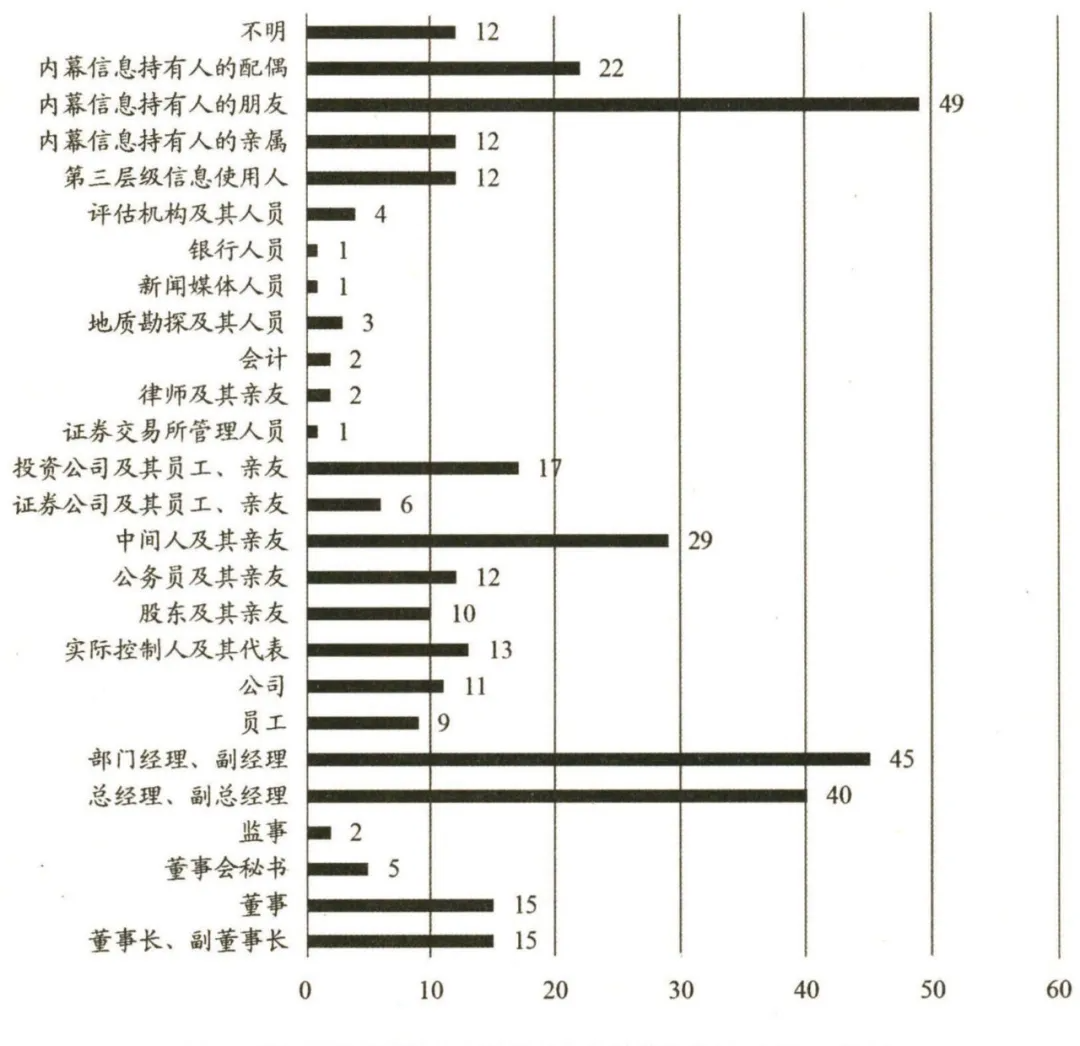

在详细地阅读了每一份《处罚决定书》之后,本文逐一析出了内幕交易处罚对象迥异的身份信息,这为反思内幕交易查处对象的身份特征和证监会执法的规范依据提供了扎实的基础。一般而言,内幕交易所涉及的人员大致分成三个大类:公司、公司的各类管理工作人员,政府和市场的管理、服务、中介机构的相关人员,以及大量与内幕信息持有人关系密切的人员。在此,为了更好地呈现出内幕交易处罚对象的细分特征和内幕信息传递的真实路径,除却身份“不明”的12个被处罚对象以外, 本文将剩余人员细分为25个具体类别,如下图1所示。

图1 中国证监会内幕交易处罚对象身份特质分析:1994~2016

(二)内幕交易处罚对象的身份特质分析

第一,从内幕交易处罚对象身份特质来看,本文发现了诸多与传统印象不一样的地方:(1)我们传统上认为董事与股东有更多的内幕信息,也有掏空上市公司的动机, 应是内幕交易的重要主体,但实证结果显示最喜欢内幕交易的却是公司的实际运营层,有45例内幕交易处罚涉及“部门经理、副经理”,占比达到12.86%,是内幕交易发生频率最高的一个群体。紧接着是40例“总经理、副总经理”案件,占比为11.43%,两者相加占到了被处罚总量的24.29%。可见,掌握公司运营实权的管理运营人员,对于公司的内幕信息非常了解,而且有极大的动力参与内幕交易。反倒是在公司的最高决策层里,“董事长、副董事长”的占比只有4.29%,“董事”和“董秘”的占比之和为5.71%,三者相加仅为10%。当然,这些人士又可以被分为收购方、被收购方和关联公司三个具体的类别,也涉及到了不同的法律关系。(2)如图所示,内幕信息持有人的配偶、朋友和亲属分别为22、49和12例,占到6.29%,14%和3.43%,这其中相当大一部分与上述董事会、经理层人员直接相关,占比总和达到了23.71%,值得特别关注。(3)市场相关中介、服务机构内幕交易的情况与传统印象不同,作为市场直接参与者,他们同样拥有第一手的信息,其内幕交易的动机理应很强,但本文实证发现证券公司及其人员、亲友仅占1.71%,投资公司及其员工、亲友占4.86%,评估机构及其人员、银行、地质勘探、会计和律师及其亲友占到3.43%,三类人员和其亲友加起来只占10%,占比较低,其原因可能有二:一是这些市场中介、服务机构的自我管理、约束可能相对完善;二是证监会对这类人员的实际监管能力和力度有限,无法充分发现其内幕交易而使之逃脱了法律制裁,若是后者的话,或如彭冰教授所言,“券商类中介机构案例的缺乏,实际上可能损害中国证监会对券商规范监管的努力”。(4)公务员及其配偶、亲属群体在内幕交易查处案件中比例占到了3.43%,单类别数量甚至超过了很多市场中介服务机构。目前,政府部门对内幕信息的泄露非常普遍, 如果不加以有效治理,恐怕将导致市场对证券监管机构的不信任。

第二,内幕交易的查处对象呈现出日渐扩大化的趋势,近年来,多层次传递中的内幕信息持有人被查处力度明显提高。2010年之前,内幕交易的处罚对象局限于传统的内幕信息知情人,即公司本身、公司的内部人员和市场服务中介机构,只有《中国证监会行政处罚决定书(四环药业金峰、余梅)》案涉及到了配偶。自2010年开始,以《中国证监会行政处罚决定书(况勇、张蜀渝、徐琴)》为代表的处罚案件,使得项目(重组、借壳、合作经营等)中间人及中间人的配偶、朋友和亲属等,成为了证监会的重点监控人群。不过,由于中间人仍是直接获知有关信息,其亲属、朋友和配偶至多为第二层信息持有人,内幕信息依旧控制在一定范围内。但是,从2013年以来,内幕信息持有人(主要是董事会和经理层)的亲属、配偶和朋友,进一步成为了内幕信息传递的中转站,使得内幕信息持有人朋友的朋友、朋友的亲友、亲友的朋友、朋友的配偶和配偶的朋友等各类第三层级信息使用人,成为了证券内幕交易的实施者,这在《中国证监会行政处罚决定书(上海金瑞达资产管理股份有限公司、王敏文、刘晓霖)》、《中国证监会行政处罚决定书(吴伟、谢霞琴)》和《中国证监会行政处罚决定书(王智元)》等案中体现的十分明显。

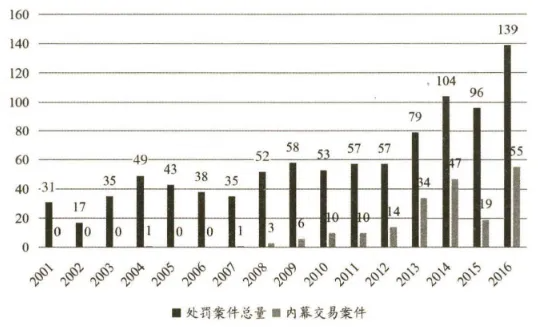

究其原因,同样有两种可能:其一,证监会内幕交易的打击力度和技术手段不断增强,使得更多的远距离内幕交易暴露在阳光之下。比如,2010年,证监等五个机构联合发布了《关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》,强调了内幕交易案件交易主体的复杂化、内幕交易方式的多样化以及交易操作手法的隐蔽化的现实问题, 如图2所示,藉此加大了内幕交易的惩治力度。此后,国务院又相继出台了《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》,再加上 “深圳证券市场多层次监察系统”和上海证券交易所的3GSS系统,可能在相当程度上促使证监会加强了对内幕交易的处罚力度。 其二,2011年《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》加强了内幕知情人的管理, 但在有效削弱传统内幕信息知情人直接参与内幕交易的激励的同时,可能也改变了其行为模式,使其倾向于利他性地泄露内幕信息,或通过他人为自己牟利。当然,这有待于进一步考证,但内幕交易实行人身份范围的扩大,给证监会带来的依法行政新挑战却是毋庸置疑的。

图2 2001-2016年证监会行政处罚数量中的内幕交易案件

第三,证监会内幕交易查处对象的扩张,使得“衣服跟不上身体的成长”,由于缺乏充分、统一的理论基础,证监会在平等获得理论(Equal Access Theory)与信义义务理论(Fiduciary Duty)间举棋不定。先举一例,《中国证监会行政处罚决定书(ST黄海、赵建广)》案集中体现了其理论的混杂和自我纠结。证监会先是论述了平等获得理论,强调市场上信息获取的公平性,提出“证券交易对相关信息具有高度依赖性,而上市公司则是证券交易信息的最主要来源。保障众多的市场参与者依法公平地获取和使用相关信息、公平交易,是实现上市公司规范运作、证券交易平稳运行的基本要求,也是维护证券市场公信力与竞争力、增强投资者信心的重要环节。”但是,其接下来的论述却有所不同,其认为“上市公司董事、监事和高级管理人员,履行着上市公司重大事项的决策、监督和执行职能,对有关本公司的重大非公开信息有着最直接、准确、全面、快速的了解。这些因职责而居于信息优势地位的人员,如果在知悉公司内幕信息后、内幕信息公开前买卖本公司股票,既违背了对公司和股东所承担的信义义务,更践踏了证券市场的公平原则,扰乱了证券交易的正常秩序;既贬损了本公司在投资者心目中的形象,更严重挫伤了社会公众的投资意愿和市场信心。”这一段特别强调了“信义义务”。从具体内涵和内在原理上看,这两种不同的理论大有不同,诚如赖英照教授的研究显示,前者着眼于整个市场秩序而波及范围甚广,后者则侧重保护股东及公司的利益,受规制的对象以对公司及股东负有信义义务为限。与之相应,两者所涉及的民事损害赔偿请求权也有不同,前者以市场公平为着眼点,只要是同时期交易的人(Contemporaneous Traders)都有请求权,后者则限于与内部人交易的相对人而不及于其他投资者, 可见,两种理论所引致的法律后果可谓迥然不同。虽然我们采取自己的理论进路无可厚非,但如果同时采纳两种理论,就会产生法律逻辑上的冲突。

进一步来说,《证券法》对证监会内幕交易查处的理论基础设计和授权范围,直接决定了一系列的民事与刑事责任承担,需之又慎。如果我们暂且搁置内幕交易民事责任合理与否问题的讨论, 从目前的规定来看,根据《证券法》第76条第3款的规定,内幕交易行为给投资者造成损失的,行为人应当依法承担赔偿责任,而最高院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》将有行政处罚决定作为了民事赔偿诉讼受理的前提, 再考虑到全国民事审判工作会议提出对内幕交易、操纵市场民事案件可以“参照虚假陈述司法解释前置程序的规定来确定案件的受理”的要求, 那么,内幕交易的处罚对象范围实际上广泛地牵扯到了民事赔偿问题,也牵扯到了刑事责任的问题。但目前第74条模糊的认定标准使得证券监管机构裁量权过大,导致“其他内幕信息知情人员”的范围处于不确定的状态。因而,在这样的情况下,证监会内幕交易的行政处罚,无疑成为了行政责任、民事责任以至于刑事责任的关键,而不同的理论基础和法律解释方法所涉及到的被处罚对象范围是截然不同的,特别是对于很多特殊情形而言更是如此:譬如,如果酒吧的酒保无意间听到的内幕信息、饭桌上偶然得知内幕信息后进行了小额交易,是否就应该对当时证券市场所有反向对手方承担巨额民事赔偿责任?如果按照信义义务理论,其并无承担责任的基础,而按照平等获得理论,其应承担法律责任。再比如说,接送内幕信息知情人往返香港办理公司工商变更登记事宜的司机,如有嫌疑证券的买卖且在主观意图无法证明的情况下,基于两种不同的理论和授权范围解释,其是否为内幕信息查处的对象、是否应该被移送公安机关并承担刑事和民事责任也有不同,这将在下文第三部分详述。

二、超越《证券法》授权的行政执法规范及解释困境

(一)基于身份联系的内幕交易处罚模式

如果单纯地看图1所示的内幕交易执法对象身份特质和现实,可能还是不会察觉其中的不妥之处,也许还会认为证监会在积极地执法。但若紧扣《证券法》的规定来看,可以发现:证监会这种对所有涉及内幕交易的人进行处罚的模式,已经实际上超越了《证券法》第73条和第74条相对有限的授权边界,改变了原来基于身份联系的内幕交易处罚模式。细而言之,《证券法》第73条规定,“禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动。”接下来,第74条对“内幕信息的知情人”进行了解释,明确列举了六类内幕信息知情人,并授权国务院证券监督管理机构可以规定其他内幕信息知情人,但《证券法》却没有明确规定何谓“非法获取内幕信息的人”,亦没有授权证券监督管理机构进行认定。可见,《证券法》的两个条文以“列举”加“兜底”的方式而确定了内幕信息知情人的范畴,并且额外规定了“非法获取内幕信息的人”。因而,在这样的规范体系下,笔者认为,《证券法》第74条本初的目的在于确定一个基于特定身份和职务关系的内幕交易处罚范围,再加上第73条的“非法获取内幕信息的人”,两者共同构成一种相对有限、特定的内幕交易查处模式,这并不是为了将所有涉及内幕交易的人都涵盖其中,进而使其成为一种实质上涵括“任何人”的监管模式。

上述观点在我国内幕交易监管相关法条的发展历程中,可以得到充分的印证。1993年,国务院《禁止证券欺诈行为暂行办法》对内幕交易查处对象予以详细规定,具体列举了20多类内幕人员, 即便是相较于目前《证券法》而言,这些规定仍然显得更为详细和具体,且有一定美国证券法的痕迹,如编排印刷人员和打字员的规定可能受到了Chiarella v. United States案的影响,而有关新闻记者、报刊编辑、电台主持人的列举则可能受到了Carpenter v. United States案的影响。尽管这些具体的列举随着后来《证券法》的出台而失效,但是,这恐怕深深地影响了日后证监会的监管行为和理解方式,成为了一种路径依赖而始终萦绕在证监会的心头。此后1998年《证券法》第68条以“列举”加“兜底”的方式解释了“内幕信息的知情人员”,与之前的《股票发行与交易管理暂行条例》和《禁止证券欺诈行为暂行办法》(简称为“禁止欺诈暂行办法”)相比,其列举更为精准,更在很大程度上限缩了内幕交易的查处对象范围。再之后,2005年,《证券法》再次对 “内幕信息的知情人员”进行了界定。最终,通过这样不断地修正,“内幕信息知情人”的范围可以说越来越具体,并去掉了有关打印员、新闻记者等外部人员,仅列举了六类主要人员,即:(1)发行人的董事、监事、高级管理人员;(2)持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员,公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;(3)发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理人员;(4)由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员;(5)证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的其他人员;(6)保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员。当然,《证券法》依然保留了内幕信息知情人的兜底条款,即“国务院证券监督管理机构规定的其他人”。

可以看到,《证券法》立法的目的并不见得要将所有人都涵括在内,而在于更为精准地界定“内幕信息知情人”,并越来越呈现出与特定身份特质的直接联系的特征,可以说,他们在一定程度上都对公司及其股东负有信义义务。因而,如果完全在这样的规范框架下,很多主体不应该成为内幕交易的处罚对象。比如,在《中国证监会行政处罚决定书(夏雄伟)》案中,“《证券时报》浙江站站长夏雄伟在接听精工科技证券事务代表邀请其采访公司新产品研发情况的电话时,了解到结晶炉研制成功,”此后购入“精工科技”股票。在此案中,夏雄伟既非第74条明确列举的六类人员,不负有对公司和股东的信义义务,同时,由于是对方公司邀请其采访而获得信息,是否是“非法”获取内幕信息的人员也有待论证。但是,证监会却笼统地将其定性为第74条第7项“内幕信息知情人”下的“国务院证券监督管理机构规定的其他人”而给予处罚,这突破了第74条基于身份联系而类比推理的可预期性,因为即便是兜底条款,也要在类比推理可期待的范畴之内,否则法律的权威性将大打折扣。

(二)证监会内幕交易执法的自我扩展

然而,证监会在2007年出台的《证券市场内幕交易行为认定指引(试行)》, 却大幅度地突破了《证券法》所规定的边界, 从制度上建构起了一种涵括“任何人”的内幕交易对象认定模式,成为了一部超越《证券法》的操作规则。藉此,证监会将所有传递、利用内幕信息的人都纳入了监管的范围,改变了上述基于身份联系进行监管的路径。具体而言,《内幕交易认定指引》创造了“内幕人”的新概念——“内幕信息公开前直接或者间接获取内幕信息的人,包括自然人和单位”,但这个概念在《证券法》中根本没有出现。细而审之,根据《内幕交易认定指引》对此进行的解释,除了第74条明确列举的6类人员外,“内幕人”具体包括:第一,证监会根据《证券法》第74条第7项授权而规定的其他证券交易内幕信息知情人(发行人、上市公司;发行人、上市公司的控股股东、实际控制人控制的其他公司及其董事、监事、高级管理人员;上市公司并购重组参与方及其有关人员;因履行工作职责获取内幕信息的人;第74条及本项所规定的自然人的配偶);第二,第74条及上述第一种情况下所规定的自然人的父母、子女以及其他因亲属关系获取内幕信息的人;第三,利用骗取、套取、偷听、监听或者私下交易等非法手段获取内幕信息的人;第四,通过其他途经获取内幕信息的人。同时值得注意的是,对于何谓“非法获取内幕信息的人”,证监会在实践中给出了其自己的理解,在《中国证监会行政处罚决定书(岳远斌)》处罚中,证监会认为“非法获取内幕信息的人既包括采用盗窃、窃听、黑客、贿赂等违法手段积极获取内幕信息的人,也包括并未采取违法手段、只是因‘证券交易内幕信息的知情人’的泄露行为而间接获悉内幕信息,但是本身又不具有获取内幕信息的合法资格、合法理由的人。”不过,由于《证券法》并没有直接或授权对“非法获取内幕信息的人”进行解释,因而,证监会该解释的权限来源和范围存在明显不足。

更值得关注的是,这个“内幕人”的范围与第74条的列举存在理论基础上的重大差异,是两种截然不同的规制进路。第74条所列举的人与本公司或者发行方具有一定信义义务的人员,他们或是董事、监事、高级管理人员和股东, 或是有关中介、服务机构、监管机构的人员因工作内容而产生了信义义务,总之是一种基于身份的列举。与《证券法》第74条的规定相比,《内幕交易认定指引》其一下子就扩展了非常多,譬如说,这些人的“父母、子女及其他因亲属关系获取内幕信息的人”,并非是直接基于信义义务而产生的,而是基于信息传递、家族关系下私取(Misappropriation)等原因而产生的不得交易的义务,这是无法用类比推理而推出来的。更为可怕的是,《内幕交易认定指引》自创的“内幕人”的概念,反倒是把《证券法》第74条涵括在其中,反客为主地将其授权来源变成了自己的一个组成部分。如此一来,证监会的内幕交易处罚的逻辑就成了这样:首先,检验参与内幕交易的人是否明确地属于第74条的列举,如是,就按照74条的列举进行处罚;如果不符合第74条的列举,证监会就会运用第74条赋予的兜底条款,即“国务院证券监督管理机构规定的其他人”,进而考虑《内幕交易认定指引》的解释是否满足,也就是说,是否满足这个无法用类比推理进行的解释范畴,如果还是不满足,证监会将进行第三步,即再次运用《内幕交易认定指引》的兜底条款,“通过其他途经获取内幕信息的人”,再结合证监会对“非法获取内幕信息”的实务理解。藉此,任何人都通过这四个步骤都完全落入了内幕交易的监管范围。在这样的情况下,《内幕交易认定指引》的理论进路和逻辑使《证券法》第73条和第74条的列举和规定失去了其应有的意义。换句话说,如果任何人都是内幕交易监管的范围,那么干脆规定任何人都不得进行内幕交易就行了,第73条的分类和第74条的专门列举其实完全没有必要。因此,证监会这样的解释和对象扩展是不符合法律解释的逻辑的。退一步而言,这些不同的用语至少反映了对内幕交易主体范围的认知差异,并可能进一步引起文义混乱和逻辑冲突,导致实践中的任意解释, 给公共执法和当事人守法带来困难。

从规范上来看,证监会各类规定的立法权限、范围理应受到严格限制。《行政处罚法》第9条、第10条和第12条的规定行政处罚的“行为”、“种类”和“幅度”皆需要法律、行政法规来规定的,不能由其他规范性文件赋予。与此同时,部门规章等规范性文件中对法律、行政法规的具体适用和解释,也要遵循严格的授权限制,《国务院办公厅关于行政法规解释权限和程序问题的通知》对此进行了规定。即便根据证监会自身《关于法规、规章解释权限和程序问题的通知》的规定,对于法律、行政法规中法律条文本身的解释,如果需要“进一步明确界限或者作出补充规定的问题”、或者“属于国务院、国务院办公厅有关贯彻实施法律、行政法规的规范性文件”相关的解释的问题,证监会的各个部门都不得进行解释,只能先经过证监会法律部统一处理,再经由证监会有关领导同意后,呈报全国人大法制工作委员会或者国务院的法制办公室,而不是“证监稽查字[2007]1号”能解决的。同时,对于证监会其他行政规范性文件具体应用的解释,《关于法规、规章解释权限和程序问题的通知》也作了说明,应统一由证监会法律部提出解释性意见、并报请证监会有关的领导同意之后,对此作出相应解释。当然,对于何种属于“进一步明确界限或者作出补充规定”,何种属于具体应用法律和行政法规的问题,直到现在也没有清晰的界限。但总的来看,在目前的制度体制下,只有在法律保留的范围以外且在严格的授权范围之内,证监会才有制定规则、解释规则的空间,是一种实体性的控制立法模式。

既然如此,如果证监会对第73条和第74条的解释是逾越授权范围的,那为何《内幕交易认定指引》会逾越《证券法》的范围,是证监会基于现实捉襟见肘而产生的无奈之举?还是单纯地任意为之和自作主张?我们到底应该如何界定“内幕信息知情人”和“非法获取内幕信息的人”?

三、在龃龉中演进的美国内幕交易监管理论

“以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失。”美国内幕交易监管的理论与实践深刻地影响着各个发达证券市场,我国证券市场从建立之初既已深受美国法的影响。与此同时,由于美国证券法律的域外管辖权设计,其对全球资本市场亦产生了持续的外部性影响。当然,法律如语言一样,很多语词的真正意涵存在于具体而特定的环境中,倘若脱离此地语境而移植他处,终会带来很多困扰,这是我们不能通盘移植美国内幕交易理论与法治的原因所在。但尽管如此,作为内幕交易监管的执牛耳者,美国内幕交易监管的发展历程仍然对我们富于启发,其功过得失更是我国发挥制度后发优势的“垫脚石”。

在美国证券市场发展早期,“投机”与“证券”难舍难分, 诚如斯密所言,哪里有财富,他们就飞奔而去。彼时,各种证券产品也像牧场的牧草一样自由生长,法无禁止即自由。在1934年《证券交易法》出台之前,美国政府除了以刑事与刑事共谋责任对付利用邮件的欺诈外,对内幕交易无计可施。美国的法院往往要通过“多数规则”、 “少数规则” 和“特定事实”(Special Facts)规则来追究当事人责任,因为当时的法院面对的还是一个面对面交易的时代,这与今天通过计算机网络撮合的市场模式显著不同。在经典的Strong v. Repide案中, 正是因为被告处于内部人(董事及总经理)位置、内幕信息是重大的特定事实而理应进行告知,法院创设了基于这种特定事实的义务。但是,随着证券集中和大规模交易的开始,交易双方并不知道对手方是谁且彼此各自独立决策,难谓有足够的因果关系和损害。因此,在Goodwin v. Agassiz等案中, 法院并未支持信义义务理论下的诉求,而1934年美国《证券交易法》的立法目的之一也正是为了遏制日益泛滥的内幕交易。

目前,美国内幕交易监管的历史脉络中的经典案件,美国学界已经达成共识,国内学界的阐述也相对充分。简而言之,美国内幕交易的监管实践起始于In re Cady, Roberts & Co.案, SEC认为其内幕交易的行为可能违反了Rule 10b-5, 并藉此确立了 “披露或戒绝交易”原则。1970年,在著名的SEC v. Texas Gulf Sulphur Co.案中,第二巡回法院再次重申了Cady案的原则,提出了“平等获得理论”,即“任何拥有重大内幕信息的人都需要进行公开披露该信息,或者是戒绝交易(在无法披露或不愿意披露的情况下)”。法院认为“内幕信息知情人,比如公司董事或管理人员,根据规则当然应该被禁止参加如此不公平的交易,同时,该规则也适用于持有内幕信息的任何人,哪怕他们并不严格地被认为是16(b)项下的内幕信息知情人。” 可以看到,“平等获得理论”将利用内幕信息的“任何人”都涵括其中,担负“披露或戒绝交易”的责任,促进了美国议会对投资者平等对待的目的实现,这与我国证监会《内幕交易认定指引》采取的是相似的理论基础。不过,在1980年以后的美国司法实务见解中,平等获得理论势力减弱,信义义务理论成为了内幕交易监管的基石,强调内幕交易规制的基础在于公司内部人对股东所负有的信义义务。

在Chiarella v. United States案件中,作为印刷工人的Chiarella通过自己的猜到推断出了内幕信息并随之进行交易,法院认为Chiarella和公司之间并不存在任何的信义义务,且他获知该内幕信息的途径也不是直接来自并购双方公司,不需要承担信义义务,进而不构成内幕交易罪。本案中,Powell大法官的意见完整地阐述了信义义务基础上的内幕交易监管理论,他论证到“在普通法中,为了引诱别人信以为真而虚假陈述,属欺诈行为。某人在交易完成前,没有披露重大信息,是否构成欺诈,决定于他是否有披露的义务。这种披露义务是否存在,在于交易对手方是否有权知道已方所掌握的信息。对手方是否有权知道,决定于双方之间是否存在信托或类似的其他信任和信赖关系。” 在此,我们可以清晰地看到,内幕交易与普通法是如何通过信义义务实现了法律论证上的联结。在之后Dirks v. SEC案中, 法院再次重申了信义义务标准,强调内幕信息接收人的责任来源于泄漏内幕信息的人的责任(Tipper-Tippee),只有在内幕信息泄密人或提供人本身就违反其所负的信义义务的情况时,且在一定条件下,才能引致内幕交易责任。此后,2014年,美国第二巡回法院在Newman案审理中, 法院依旧紧紧把控着信义义务和泄露人个人利益的要件(A Potential Gain of A Pecuniary or Similarly Valuable Nature),美国司法部因此落败。但是,在2016年底Salman v. U.S.案中,美国最高法院在“个人利益”这个争点上又否定了Newman案的观点,可谓起起伏伏。归根到底,在表述董事和经理人员及控股股东等权利和责任方面,信义义务是美国公司法中的一个核心概念并贯穿在大量的判例中, 强调“代表”、“裁量”和“重要资源(财产)”三个要素。再加之美国股份的分散化特征,信义义务一直被奉为圭臬。

美国信义义务这个理论的漏洞很明显,对于收购方的董事来说,其对于目标公司及其股东并没有任何信义义务可言,倘若按照信义义务理论,是无法追究他们的责任的。因而,对于要约收购中的内幕交易监管难题, SEC在八十年代年通过了Rule 14e-3规定。与此同时,美国出现了“私取理论”(Misappropriation Theory),经过Carpenter v. U.S.等案的演变,最终在United States v. O’ Hagan案中确立, 联邦最高法院认为,买卖证券的时候,欺诈行为的对象不仅仅局限于交易对手,获取内幕信息的公司外部人对于其获得信息的来源(Source of Information)同样具有信义义务,如果其利用该消息谋取私利,也会违反Rule 10b-5。然而,这种牵强模糊的解释和态度给美国学界和实务界带来了诸多困扰。自O’ Hagan案之后,美国很多学者不断呼吁通过立法来进一步明确内幕交易的法律要件。此后,2000年,SEC为了阐明家族或个人关系下私取理论的适用问题而通过了Rule 10b5-2规则,规定了三种非穷尽性的情形作为信赖义务违反的依据,学界对此规定也是褒贬不一。2006年的SEC v. Rocklage案件集中反映了内幕信息在家庭内传递的情形和争议, 而2010年的SEC v. Cuban案则反映了个人关系下“同意”是否构成信义义务传递的问题, 总而言之,这些规则都使得内幕交易的认定和论证更加繁复。

面对现在日益突出的新问题和由计算机、网络与通讯技术迅速发展带来的信息传播的新挑战,美国的证券市场也走向了信息化的新阶段,美国证券法下内幕交易查处对象的传统范围和理论日益捉襟见肘,原有基于路径依赖的信义义务理论给美国证券法治带来了很大的困扰。譬如说,利用黑客或者盗窃所得的内幕信息是否算得上内幕交易这个问题,在美国就面临艰巨的法律论证挑战, 因为传统的信义义务、私取理论都无法充分涵射、解释这些新现象(因为这里不含“欺骗”这个要素),2009年,在SEC v. Dorozhko案中,法官最后意见仍对在此能否适用Rule 10b-5存疑,只能建议对黑客行为下的内幕交易是否含有欺骗要素再作考虑。再比如说,传统的信义义务理论也无法涵射债券内幕交易的情形。可见,对于到底谁应该是内幕交易的查处对象这个问题,即便在成熟的美国证券法治体系下,也已经困扰了六十多年,并相继产生了平等获得理论、信义义务理论、信息传递理论和私取理论等,使得内幕交易的处罚理论在路径依赖的作用下非常之繁复。时至今日,有关各种理论、 法律规定和司法实践的争议批评仍旧不断,美国内幕交易的监管依旧在探索中前行。

因此,正如Donald Clarke教授所提到的那样,如果美国内幕交易法制还拘泥于对欺诈问题的回答,无异于缘木求鱼,其应该更加关注如何界分不法与合法信息优势、内幕信息和内部人等概念本身。正是由于“欺诈”与“信义义务”等普通法概念和原则,美国内幕交易的监管从一开始就沿着普通法的概念来“旧瓶装新酒”,不断巩固着司法判例和原则的路径依赖,进退维谷。由此,造成了不同州、不同层级法院间迥然相异的司法审判,也造成了证券法规则、SEC规定与法院实践之间的反复变动,美国的内幕交易监管规则正是在这样的龃龉和博弈中缓缓前行。对我们而言,我们并没有美国这样的制度负担,完全可以结合当今证券市场的最新发展而有所创新。

四、利益衡量视角下内幕交易监管的法理进路

(一)平等获得理论的法理证成

在对美国内幕交易监管的理论历程进行梳理之后,有观点精辟地提出,证监会在“平等获得理论”与“信义义务理论”间的徘徊不定,实质上正是摇摆于美国不同的代际理论。既然美国的内幕交易监管理论自身也面临着诸多疑惑和挑战,那么,我们应该如何对待、何去何从?笔者认为,证监会之所以会出现上述的规则制定问题上的越权,除了依法行政的法治意识不足之外,恐怕也有其苦衷,即《证券法》目前的法律授权使其不足以高质量地完成证券市场监管的目标。具体到内幕交易的监管而言,或正是由于《证券法》第73条和第74条范围的局限,使得证监会无法更为全面、有效地打击内幕交易,而只能选择以打擦边球的形式来利用第74条的兜底条款。在此,暂不考虑证监会逾越授权范围的问题,如果面向未来的内幕交易执法来考虑,我们到底需要什么样的内幕交易监管理论基础呢?《证券法》第73条和第74条是否也应该与时俱进?如梁上上教授所论,赋予法律制度生命和真实性的是外面的社会世界,法律制度不是隔绝和孤立的,它完全依靠外界的输入,制度利益要与社会公共利益相一致,这正是社会对法律制度的要求。进一步来看,根据利益衡量理论,制度利益分为核心利益与非核心利益,其中,核心利益是该法律制度所固定的、能体现该制度本质属性的制度利益。笔者坚信,《证券法》对内幕交易规制的核心利益在于提供一个公平的市场交易秩序,市场参与方机会均等且信息对称,这也是美国证券市场里加强信息披露与反欺诈条款的意义所在。因而,我国内幕交易监管宜采取平等获得理论,具体理由有三:

第一,我们之所以反对内幕交易的理由在于内部人的信息优势并不是建立在机会均等的基础上,其滥用这种普通投资者无法得到的信息优势,与投资者预期存在一个所有参与者都依据相对的规则竞争的诚实、公平的证券市场的期望是不一致的,内幕交易本身就相当于延后了市场获得公司信息的时机。因此,就内幕交易规制的核心利益观察,内幕交易有可能普遍降低投资者对证券市场的信心与市场诚信,减少投资者对证券的需求,增加新证券的出售成本,使得内幕交易的社会收益远小于社会损失。Utpal Bhattacharya与Hazem Daouk发现各国的普遍经验显示内幕交易的监管有利于降低股权融资的成本。特别是从我国的证券市场发展来看,“消息市”长期遭人诟病,投资者们见面往往就问“有没有什么内幕信息”。正如前文350起案件的实证所显示的那样,我国内幕交易主体分布广泛,除了传统的内部人以外,还有很多新型的主体,特别是对第三层次信息使用人而言,第一层的信息持有人可能与第三层信息使用人可能并不认识、也不清楚信息的来龙去脉。如是,不管是用信义义务、信息传递理论、还是私取理论来追究他们对信息来源的信义义务,其论证都会比较复杂,因为我国并没有信义义务的的法律传统。再比如,一些是略带道听途说性质的内幕信息传递和交易,如《中国证监会行政处罚决定书(杨君)》,“在用餐过程中,杨君听到贾某某谈及恒顺电气与永福顾问正在商谈并购等业务信息。”对此倘若只能不断运用兜底条款,那也始终不是长久之策。再比如,在股权收购或资产重组等中,一方内部人买卖对方、甚至对方关联企业的股票是否构成内幕交易,《证券法》也没有明确的规定。在《中国证监会行政处罚决定书(新光硅业吕道斌等5名责任人员)》案中,新光硅业审议通过乐山年产3000吨多晶硅项目投资的议案,由乐山电力股份有限公司出资并持股51%和保定天威保变电器股份有限公司出资并持股49%,张瑜婷作为新光硅业办公室秘书,参加了新光硅业第十四次股东会会议并负责会议记录,然后买入“天威保变”股票,证监会认定其为“内幕信息知情人员”,但由于其买卖的是其他公司股票,《证券法》第74条的适用性就需要详加解释。实际上,对于这些情况而言,即便是按照美国反对内幕交易的学者(如Henry Manne教授)的观点,也没有给内幕交易者带来工作激励、补偿,这些小额的内幕交易更不可能起到平缓股价变化的作用,我们没有理由不监管这类交易。

第二,平等获得理论在中国大陆法语境下更具有可行性,也更易于操作和把握。从信义义务与欺诈的视角来说,仅仅是半真半假或不完全披露并不必然导致欺诈,正是基于“一方通过隐瞒或其他方法故意地阻止另一方获取重大信息”,或者“因为双方之间存在职业信义义务关系或类似的信托、信任关系”,才使得受托人有了“最大诚信、充分公正地披露所有重大性事实的积极义务,也需要合理注意避免误导客户。”对于欺诈,美国正是从“特定事实”向“披露或戒绝交易”转变,而信义义务在其中承上启下,信义义务正是内部人披露的义务基础,因为特定身份而获得内幕消息的人,如果未将相关信息公开就进行买卖,就有可能影响小股东的行为,进而构成欺诈。如Leahy法官在Transamerica案中所述,“披露义务源自于防止公司的内部人借助职务的便利不公平地对待不知情的小股东的必要性,其目的就在于就交易地位而言,提供某种程度的平等,使得小股东尽可能地作出知情判断,有的法院将其称为信义义务,有的称之为特定事实。”但实际上,从上文美国的规则演化来看,其也出现了内幕交易处罚对象扩大化的趋势,不论是信息传递理论、私取理论,还是在公开收购中SEC通过的Rule 14e-3等,都在逐渐地扩展着传统内部人的范围,疲惫地应对着现代证券市场发展所带来的信息传播问题。早在1963年SEC v. Capital Gains Research Bureau, Inc.案中,美国最高法院四位提出异议意见的法官就已经意识到普通法下的欺诈原则是在特殊的情况下产生的,并不适合于证券领域,呼吁给予更广泛的制定法的救济。更为重要的是,平等获得理论实际上与任何固有的法制传统和特定的执法司法环境都有更好地兼容性,法官不必像普通法下法官那样对信义义务、欺诈等概念进行论证,也不会留下水土不服的隐患,傅穹教授和曾洋教授的研究也支持了平等获得理论。与此同时,平等获得理论更有利于解决很多信义义务路径下存在挑战的问题,如计算机黑客、盗窃而来的内幕信息(盗贼潜入公司盗窃文件)、远距离的受密人(Remote Tippee)、及私取情况下信息传递、泄露的复合案情(Application of Dirks to Misappropriation Cases),等等,防止沉陷在信义义务下内幕交易监管的窠臼之中。

第三,平等获得理论在世界主要国家和地区的新近立法实践中,得到了广泛的重视。随着目前金融科技的迅猛发展,我们今天所面临的是一个互联网背景下信息爆炸式传播的证券市场,信息正在以前所未有的方式利用计算机网络和各种通讯设备传播,这与美国对内幕交易监管之初的市场环境大有不同。同时,由于多数国家和地区内幕交易立法规制起步较晚,信义义务理论亦尚未如美国那样造成路径依赖的负担,因而平等获得理论易被广泛地接纳和适用。目前,国内学者就主要国家内幕交易监管的理论基础、民事责任和因果关系等已经有所论述,国外学者Richard Alexander与Alexander Loke教授分别对欧洲大陆国家和普通法系国家的监管理论进行了详细的阐释,其大多反映了平等获得理论被逐渐接受的趋势。

首先,从欧洲来看,其内幕交易相对发展缓慢,在一定程度上也是美国法影响的产物。20世纪80年代以前,德国等欧洲多数国家不主张控制内幕交易,英国对内幕交易也一直持有保守的态度。1962年,英国才提出禁止董事此类交易的建议,而直到1978年为止,禁止内幕交易的立法努力都未能成功,1980年的英国《公司法》才将其归为犯罪。虽然该法没有采取信义义务的概念而采取了信息联系(Information Connectedness)的原则,但也仍旧摆脱不了信义义务的思维,问题颇多。但此后,为了解决欧洲市场一体化所带来的挑战,欧共体理事会1989年通过的89/592/EEC号指令,给欧洲国家带来了修改内幕交易法律的重要契机。2003年,欧盟2003/6/EC号指令将内幕交易行为与市场操纵行为都定性为金融市场滥用行为, 该指令第2条和第3条将内幕交易的责任主体扩展到“任何知晓或理应知晓是内幕信息”的人。2011年,欧盟正式公布了对《反市场滥用指令》草案及《内幕交易和市场操纵刑事处罚指令》草案,此后,Regulation No 596/2014 on Market Abuse与Directive 2014/57/EU on Criminal Sanctions for Market Abuse两部法案在2014年获得欧洲议会通过。其中,前者第8条第4款规定“本条款适用于任何拥有内幕消息的人”。其次,从澳洲的情况来看,澳大利亚深受英国法影响,但其1958年就部分改变了英国法中Percival v. Wright案的思路,认为董事等由于其特殊的职位不得内幕交易。随着澳大利亚证券市场的迅速发展,各种市场投机行为频现,澳大利亚也不得不扩展信义义务的范围。不过,囿于Companies Act 1961 (Vic) s 124(2)的规定,解释论上的努力依旧无法满足对内幕交易的监管,1971年Victoria的公司法进一步丰富了该条的规定。其后,随着澳大利亚联邦与州公司法的协作,内幕交易的监管得到了扩展(类似英国信息联系的原则),但其证券市场依旧猖獗的内幕交易,使得澳大利亚投资者意见很大,澳大利亚参议院不得不进行全面的调研并最终得出结论“任何拥有内幕信息或者知晓其所拥有信息性质的人,都不得交易”,并且基本被采纳走向了信息平等的原则。最后,从亚洲来看,新加坡的情况与澳大利亚的情况类似,亦步亦趋。我国台湾地区“证券交易法”第157条规定同样搜罗甚广。日本对内幕交易的监管立法也扩展了内幕交易的范围,日本法上内幕交易规制的目的也正是为了“维护证券市场的公平性,保护一般投资者对证券市场的信心,禁止信息传递等也是为实现该目的。” 可见,主要发达国家和地区在着手对内幕交易进行规制之时,已经对信义义务理论与平等获得理论有了充分的认识,其理念、立法与司法的桎梏更是相对较少,可以说站在了巨人的肩膀上。

(二)内幕交易的区别法律责任

当然,平等获得理论下的内幕交易责任不是漫无边际、毫无差别的,毕竟行为人的行为性质和危害性各有不同,接下来自然而然的逻辑就是有所区别的法律责任,以更有效地促进行政执法资源和司法资源的合理配置。从比较法上看,欧洲除了丹麦与西班牙,很多国家将内幕人分为直接内幕人和间接内幕人,欧盟前述指令也采取了首要内部人与次级内部人的分类我国曾洋教授提出在“行为识别主义”下将知情人分为“直接知情人”和“间接知情人”,其主要是基于信息发生与传递的立场,即以“直接接触或知悉内幕信息”作为区分直接与间接的重要标准。

在此,笔者建议将内幕交易处罚对象分为“核心内幕人”和“一般内幕人”,这是一种基于身份、相对位置和行为危害的综合性立场,即综合考虑内幕人在整个证券交易过程中的角色与作用,再科以不同类别的法律责任。从经济分析的角度看,内幕交易规则最重要的就是实现外部成本的内部化,由违法者应该承担其行为引起的社会危害, 因而,设置责任阶梯下的区别法律责任将促进平衡司法成本与社会收益之间的关系。目前,内幕交易的区别责任在奥地利、我国台湾地区的规定中得到了一定的呼应,奥地利《证券监管法》对不同的内幕交易情形设置了不同的法律责任,台湾地区“证券交易法”对消息传递人、受领人有不同的责任规定,如在传递人仅泄露内幕信息而没有交易的情况下,只承担民事责任而不承担刑事责任。目前,有学者主张的“反欺诈型内幕交易合法化”理论,亦是对内幕交易责任区别化的一种努力。因此,面对形形色色的内幕交易行为,我们应该根据其性质的恶劣程度及外部性影响而予以区别。

这里的核心内幕人应包括基于工作、身份或行为联系,并藉此获得内幕消息的机构和个人,具体包括:其一,公司股东(包括法人股东之股东)、公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员、证券服务机构及其项目参与人员(证券公司及其人员,会计师、律师、投资咨询人员等)和该项目政府参与人员等传统及推定内部人;其二,上述人员的配偶、子女、父母和直接的朋友等。因为从身份上来说,他们或是公司及项目运营最为核心的人员,或是这些人员最为核心的交际圈,其行为将直接影响公司和公司中小股东的利益,一旦他们进行内幕交易,其拥有的信息优势是他人无法获得的。从美国近年来内幕交易的最新实践观察,包括Rocklage、Newman、Cuban和Salman案都集中体现了内幕信息在核心的家庭、家族和个人关系中传播的情形。因而,鉴于这些人员的配偶、子女实质上拥有与内部人一致的信息地位,理应同样作为核心内幕人对待。实际上,结合本文前述实证部分统计可以发现,配偶、亲属和子女日渐成为内幕信息的中转站,造成了内幕信息的进一步传播和利用,其危害性值得警惕;其三,骗取、套取、偷听、监听或者私下交易等非法手段获取内幕信息的人,他们具有主观的故意,行为危害性甚巨。因此,对于核心内幕人,法律应加重其行政处罚并设置更高的处罚金额,刑事责任追究更不能含糊,督促其兢兢业业地为公司股东利益服务并严于律己、律家。

一般内幕人是指除却核心内幕人之外的利用内幕信息进行交易的机构和个人,包括内幕信息多次传递后的知悉者(如第三层级内幕信息使用人)、通过线索推断者等。这一类群体并不是直接参与公司及项目运营的机构和个人,往往是偶然得知、冒险推断出一些内幕信息及线索而进行的交易,也承担着推测失败的投资风险,且同等买卖金额下其社会危害性相对较小。结合前述实证考察来看,我国2013年之后的第三层级内幕信息利用人被查处的情况已经屡见不鲜。可以想见,未来或许有第四、第五层级内幕信息的传递、利用人进入监管的视野,他们彼此之间或许并不认识,更谈不上如何信任。就此而言,他们的行为性质和危害程度是相对有限的。同时,由于一般内幕人所获得的信息优势并不是基于对工作职位、身份的滥用,也不是基于违法犯罪手段而获得,故理应有所区别对待。因此,笔者认为,法律对于一般内幕人的惩罚应以证监会的行政处罚手段为主,只有在涉及与核心内幕人的共谋责任,才考虑刑事责任。如此一来,不仅有利于给予其公平的结果和责任承担,也有利于缓解公安机关论证此类链条相对复杂漫长的内幕交易案件的压力,让好钢用在刀刃上。

五、结语

内幕交易行为规制的基础就在于对内幕信息的利用,而非行为人与发行人之间的信义义务联系。我们对于内幕交易的规制和认定,不必拘泥于美国式欺诈与信义义务的制度移植。结合前文实证统计来看,《证券法》第73条和第74条的规定已经难以应对目前日渐复杂的内幕交易局面和监管要求,建立在平等获得理论基础上的内幕交易监管规则,应成为《证券法》未来修订的重要内容。藉此,使任何知晓或者应当知晓具有重大性的内幕信息、利用该信息进行交易或者泄露给他人的人,除非有法律明确的抗辩,都依法承担有所区别的法律责任。面向未来,我国资本市场的创新呈现出日新月异的发展,借助先进信息技术和通讯技术,内幕信息的传递和扩散已经超出了工业时代的想象,获得了各种新的“隐身衣”而令人防不胜防。但在我国目前行政法治和《证券法》体系下,严格授权立法模式使得证监会的行政立法呈现出明显的“实体性控制”特征,且在行政处罚领域体现的尤为明显,这不利于灵活、及时地应对日渐复杂的内幕交易形势。因此,我们要塑造一个拥有广泛法律法规授权且得到有效监督的证监会,为及时有效地应对资本市场监管挑战提供有力支持。

本文来源丨《清华法学》

律师简介

吕成龙

深圳办公室 高级顾问

深圳大学法学院长聘副教授,美国密歇根大学格劳秀斯研究学者,专注证券法学研究,在《中国法学》《中外法学》《法学评论》《清华法学》《环球法律评论》《证券市场导报》等国内外学术刊物发表论文二十余篇,主持多项国家级和省部级研究项目,兼任深圳市法学会证券法学研究会副秘书长、中国法学会证券法学研究会理事,为深圳市律师协会证券法律专业委员会顾问、深圳市金融科技协会特聘专家。

可能感兴趣

专业团队

- A

- B

- C

- D

- E

- F

- G

- H

- I

- J

- K

- L

- M

- N

- O

- P

- Q

- R

- S

- T

- U

- V

- W

- X

- Y

- Z

行业研究

更多-

《全国保险行业法律健康指数报告(2015-2017)》《全国保险行业法律健康指数报告(2015-2017)》是由绿法(国际)联盟(GLGA)作为编制单位,北京市道可特律师事务所作为专业支持单位,并在外部专家团队的指导下,共同打造的资本市场行业法律健康指数报告系列研究课题之一。2017年,绿法(国际)联盟(GLGA)成功发布了其资本市场行业法律健康指数报告系列研究课题的首份研究成果,即《私募基金行业法律健康指数报告》。《保险行业法律健康指数报告》是该研究课题的第二份研究成果。 -

《2018中国不良资产蓝皮书》绿法联盟研究院基于对整体不良资产行业进行深入的考察、研究的基础上,与北京市道可特律师事务所共同编制了《2018中国不良资产蓝皮书》,希望能够对行业带来指导,也能体现不良资产行业本身的创新,具有一定的学术性和公益性。 -

《全国私募基金法律健康指数报告》本次报告的目的为以私募基金行业指数的形式提供关于立法、监管、司法的洞见。绿法联盟作为首个以法律为核心要素,以研究院为依托,以互联网为平台,以国际化为视野的法律跨界联盟,一直关注立法、监管、司法将以何种方式影响私募行业。时至今日,私募基金的体量已经发展至可以和公募基金等量齐观,其发展不得不称之为迅猛。但是,私募基金高歌猛进的同时也繁芜丛杂,自2016年始,监管、立法层对私募基金更加关注,故此尝试编纂私募基金行业法律健康指数报告,以量化考察私募基金行业法律风险方面的变化。以期以史鉴今,为未来的私募基金行业发展提供一点洞见。

品牌活动

更多-

[12/08]创新与信心:律所管理的未来——道可特2024行业论坛

世界格局加速变迁,各行业生态持续重塑,法律行业亦置身变革潮头,面临各种考验:如何在饱和市场中“活下来”?行业信心从何而来?创新同质化,下一步怎么走?国际化之路还要坚持吗?如何与其他专业服务机构协同向上?重塑思考,破题解卷。12月8日,道可特律师事务所作为主办方,携手专业服务机构与八所高校,带来一场关于“创新”与“信心”的行业论坛。 -

[03/22]道可特2024创新季启动仪式

当“新质生产力”成为两会C位词,各行业、各地区纷纷发力,竭力做好创新这篇大文章。法律行业不外如是。随着时代发展和法律行业的变革,创新已成为律所提升竞争力的关键。敢于求变,勇做破局者;勇于求新,争做开创者也是道可特一直坚持的发展内核。 -

[12/27]地方型律所的发展路径选择和竞争力打造专题研讨会暨道可特济南办公室成立五周年庆典

2018年,道可特落子泉城,设立道可特济南办公室。作为道可特第二家分所,济南办公室定位于品牌市场旗舰店和道可特全国法律市场开发试点,是道可特在专业化、规模化、品牌化发展道路上迈出的重要一步。依托总部一体化管理平台,立足区域优势,历时五载春秋更迭,济南办公室实现了自身跨越式的发展,也见证了区域法律行业的发展与变化:行业竞争加剧、业务半径有限、人才引力不足,品牌规划不明晰……如何破茧、突围正在成为区域律所亟待解决的难题。2023年12月27日,在道可特济南办公室成立五周年之际,我们将举办“地方型律所的发展路径选择和竞争力打造专题研讨会暨道可特济南办公室成立五周年庆典”。届时,各界行业翘楚、知名媒体机构代表等嘉宾将悉数出席。