研究丨关于地理标志法律适用及侵权判定标准的实务检视——以《商标法》为视角之展开

来源: 道可特律所 时间: 2025-04-30 22:35:12 作者: 赵熙竹

在创新成为全球竞争核心动能的当下,知识产权是国家战略、企业转型与文化出海的关键支点。2025年世界知识产权日以“知识产权与音乐:感受知识产权的节拍”为主题,凸显创意驱动时代中,知识产权在激发活力、链接价值中的战略地位。

值4月26日世界知识产权日之际,道可特律师事务所特别推出“知产月主题系列活动”,包含人物志、专业分享等多维内容,并于即日起持续上线。系列活动之一——“专业解读文章”,聚焦竞业限制、商标保护等焦点话题,以期在实务层面提供一些参考借鉴。

当“西湖龙井”遭遇异地仿冒、当“金华火腿”陷入通用名称争议,地理标志维权困境不仅牵动着区域经济的命脉,更考验着司法裁判的智慧。在《商标法》与《地理标志产品保护规定》并行交织的规制体系下,实务工作者常陷入法律适用竞合、侵权边界模糊的裁判迷雾。

本文立足多件典型司法判例,通过实证分析,聚焦审判机关在一系列地理标志侵权案件中形成的裁判要旨,提炼地理标志侵权认定的三元构建判定标准—— 误导公众—商品关联—标志近似,为处理地理标志与普通商标冲突、破解产地误认认定困局提供具象化操作指引。通过解构司法实践中对《商标法》第16条的扩张解释趋势,文章旨在为法律从业者构建兼具国际合规性与本土适应性的裁判思维框架。

一、地理标志的国际法起源

1911年,《保护工业产权的巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)在《华盛顿文本》中首次、正式明确了原产地标志的概念。《华盛顿文本》第2条明确了工业产权保护的对象之一包含“原产地标志”(les indications de provenance)。其后,巴黎公约历经数次修正,在1979年《斯德哥尔摩文本》第1条第2款中确立了“货源标记”(indications of source)和“原产地名称”(appellations of origin)的概念。

事实上,对于我国地理标志保护产生里程碑式影响的国际公约是1995年生效的《与贸易有关的知识产权协议》(马拉喀什文本,以下简称《TRIPS协议》)。该本文于2017年进行修正,但关于地理标志(Geographical Indications)的规定予以了完整保留。

自《巴黎公约》问世以来,地理标志的法律概念在国际公约框架下逐步确立,其概念、定义、内涵及法律特性经由《马德里协定(产地标记)》、《里斯本协定》等一系列国际公约的持续修正与完善而得以深化。最终,地理标志保护体系得以构建,并促使各国通过国内立法形式将公约内容转化为国内法律。《TRIPS协议》的制定,标志着全球化的、综合性的地理标志保护体系得以最终确立。

二、地理标志的国内立法演变

我国地理标志保护体系的构建,实质是国际规则本土化与本土治理需求动态调适的产物。自2001年《商标法》首次明确地理标志注册规则,至2005年《地理标志产品保护规定》创设行政确权路径,立法者通过“商标私权保护”与“产品公权监管”的双轨架构,试图回应《TRIPS协定》框架下的合规义务与国内特色产业发展的双重需求。

此后,《商标法》(2013修正)、《商标法》(2019修正)均保留了《商标法》(2001修正)关于地理标志保护的体例和条款。至此,《商标法》第16条成为在我国请求地理标志保护的最重要的实体法基础之一。除《商标法》外,《民法典》第123第1款第(四)项亦明确将地理标志归于知识产权范畴,并赋予民事主体依法享有知识产权的权利。

在商标保护模式下,以《民法典》《商标法》为核心实体法基础的法律文本,将地理标志作为知识产权(商标)进行保护。地理标志将遵循商标的确权程序、使用规则以及维权保护机制。

三、地理标志商标侵权判定的三元要件解构——基于《商标法》第16条与第57条的规范竞合

(一)基础要件:地理来源误认的可能性

在普通商标侵权判定视阈下,实务对于混淆、误导、误认等术语的使用并未进行严格地区分,在某种程度上,上述用于描述主观认识错误的术语甚至存在混用或同义替换的现象。关于“混淆”的讨论,商标法理论界历来存有争议,多数学者赞成“混淆可能性”的观点,该观点也逐渐被实务界所接受。所谓“混淆可能性”,即不以实际发生混淆的客观损害结果作为“混淆”的认定要件,而是只要在一般理性的标准下,存在混淆的可能性即可认定为《商标法》规定的“容易导致混淆”的情形。

然而,《商标法》第16条却并没有使用与第57条相同的术语。第57条的表述为“容易导致混淆”,而第16条的表述则为“误导公众”。由此可见,《商标法》第16条所规定的“误导公众”,其立法基础在于地理标志的公共属性,目的在于防止商品来源地域的虚假关联使公众的主观认知陷入错误,其最终的功能是维护地理标志所承载的“地域品质关联性”,即特定自然/人文要素与商品质量、信誉的客观联系。而第57条的“混淆可能性”则聚焦于商标的私权属性,强调避免商业标识的近似性导致消费者对商品来源(生产者或经营者)的误认。前者指向地域真实性,后者侧重来源识别性,二者在保护法益上形成“公地秩序”与“私权边界”的二元分野。

例如,江苏省泰州市中级人民法院在“兴化大闸蟹”案[1]中,明确了地理标志侵权认定需要考虑商品品质与地理要素存在实际关联的公有特性。泰州中院强调“地理标志是一项地区性、公有性的财产权,产地内所有符合条件的厂商和个人都有权使用。地理标志类商标是将在一定范围内的公用资源纳入商标专用权的范围,故在确定地理标志类商标专用权的保护范围时,应当充分考虑公共利益和商标权利的平衡,……,需重点审查的内容包括被控侵权人销售的产品是否来源于该地理标志特定区域内、是否具备特定品质、产品标注的使用方式是否正当以及使用者主观上是否出于善意。”

除上述案件外,数件最高人民法院入库案例或终审、经典案例亦明确了“误导公众”这一侵权判定需构建双层认知错误。具体而言,第一层认知错误是客观认知错误,即商品实际产地与地理标志区域的非同一性(物理来源虚假)。第二层错误是是主观认知错误,即相关公众因误信地理关联而产生品质期待落空(认知结果偏差)。例如:

最高人民法院在“阿克苏苹果”案中[2]认定,“在同种商品上使用与地理标志证明商标相似的商标,足以使相关公众误认为被诉侵权商品的原产地为该地理标志指向的地区(第一层认知错误,物理来源虚假)且具有该产区特有的品质(第二层认知错误,消费者认知结果偏差),或者误认为其与该地理标志证明商标具有关联,引起相关公众对产地和品质的混淆误认,构成侵犯该地理标志证明商标的商标专用权”。

最高人民法院在“玉屏箫笛”案中[3]认定,“地理标志证明商标具有标识商品来源地的功能,其标识商品的原产地,以表明因原产地的气候自然条件、工艺、制作方法等因素决定的商品具有的特定品质。使用地理标志证明商标的主体,其商品应当来源于该标志所标示的地区,……,黔南州某乐器公司(该案被告)并未提交证据证明其销售的商品符合上述规则中有关产地(第一层认知错误,物理来源虚假)、制作工艺等相应特点,其销售使用“玉屏箫笛”商标的商品,容易导致相关公众对商品来源以及商品的产地、品质等产生混淆误认(第二层认知错误,消费者认知结果偏差),对涉案商标构成侵害。”

北京市高级人民法院在“舟山带鱼”案[4]中认定,“判断侵害地理标志证明商标行为是否成立的重要判断因素在于被诉侵权商品是否具备使用地理标志证明商标的条件,即来源于特定产地(第一层认知错误,物理来源虚假)且具有相应的品质。通常认为举证责任应分配至涉案商品的生产者或销售者,经营者未能证明其销售的产品来源于特定区域且符合地理标志证明商标使用标准的(第二层认知错误,消费者认知结果偏差),构成侵权。”

北京知识产权法院在“五常大米”案[5]中认定,“否侵犯证明商标权利,不能以被控侵权行为是否容易导致相关公众对商品来源产生混淆作为判断标准,而应当以被控侵权行为是否容易导致相关公众对商品的原产地等特定品质(第一层认知错误,物理来源虚假)产生误认(第二层认知错误,消费者认知结果偏差)作为判断标准。”

由此可见,第16条为特别规定(地理标志侵权),第57条为一般规定(普通商标侵权),二者构成“吸收-补充”的关系,且《商标法》第16条“误导公众”要件在地理标志侵权判定中具有独立的价值,地理来源误认以及由此造成的消费者期待落空,是区别于《商标法》第57条“混淆可能性”的特殊规定,在地理标志侵权案件中应当作为基础要件予以首要考量。

(二)客观要件1:商品类别的实质性关联

在确立"地理来源误认可能性"的基础要件后,侵权判定需进一步考察被控侵权商品与地理标志核定商品是否具有实质性关联。

诚然,在绝大多数的地理标志侵权案件中,侵权人都会在相同商品上使用地理标志,以此不正当地攀附地理标志所承载的商誉。例如在“香梨”(3105类似群)商品上使用“庫尔勒香梨”商标、在“大米”(3008类似群)商品上使用“五常大米”商标等,这也是地理标志侵权案件有别于普通商品或服务商品侵权案件的特征之一。

但在地理标志侵权案件中进一步厘定商品的范围,仍然具有现实意义。众所周知,商标最重要的功能是区分商品和服务的来源。因此,对商品类别的分析和论证,是判定侵权的必由之路。

就类似商品而言,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第11条第1款规定,商标法第57条第(二)项规定的类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。该司法解释第十二条进一步给予了“类似商品”的判断指引——人民法院依据商标法第57条第(二)项的规定,认定商品或者服务是否类似,应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断;《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。

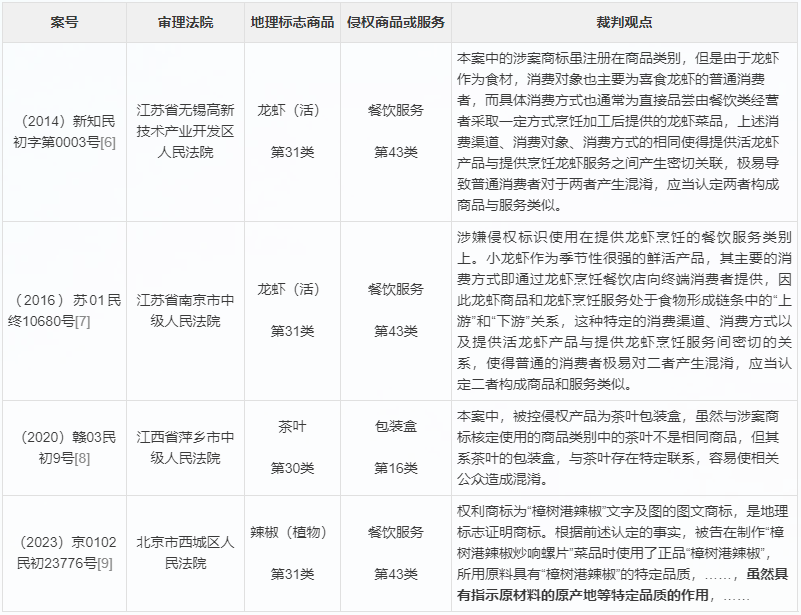

可见,“类似商品”的本质,其实是商品与商品之间的实质性关联。在一般理性的标准下,两种商品之间的实质性关联度越高,其类似程度越高。而在类似商品上使用地理标志是否构成侵权,(2014)新知民初字第0003号案(江苏省高级人民法院侵害商标权民事纠纷案件审理指南(修订版)案例部分之二十八)、(2016)苏01民终10680号案、(2020)赣03民初9号案、(2023)京0102民初23776号案等均不同程度地突破了商品类别的限制,以商品之间(甚至商品与服务之间)的关联度,作为裁判的依据。

相较于普通商标侵权中《类似商品和服务区分表》的普遍适用,地理标志语境下的“类似商品”认定常常突破形式分类桎梏,转而关注商品属性、生产工艺与消费认知的实质关联性。这一裁判转向的司法本意在于:地理标志的保护核心并非单纯的标志排他性,而是维系特定地域自然人文要素与商品品质的专属对应关系。

(三)客观要件2:标志近似的判断

在完成“商品实质性关联”的客观审查后,地理标志侵权判断的最后一步走到了标志近似的判断。在这一要件中评析中,标志的近似判断旨在解决侵权阻却是否成立的问题。

无论是司法解释、行政法规、部门规章还是各地法院就商标侵权问题专门制定的指导意见,这些不同位阶的规范性文件都针对标志近似的问题,给予了不同程度的指导,但基本以围绕音、形、义以及整体视觉效果作为判定依据,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条甚至给出了商标近似判定三原则:一般注意力标准原则、比对方法原则(整体+隔离比对、部分+隔离比对)和显著性/知名度补强原则。

综合各类规范性文件以及司法判例来看,标志的近似性判定似乎是一个无法进行量化的裁判过程,甚至于其中看起来最客观的判定标准“一般注意力标准”也充满着主观主义色彩。这也就导致了在商标侵权案件中,基于标志不近似抗辩取得胜利的案件,远远少于败诉的案件。

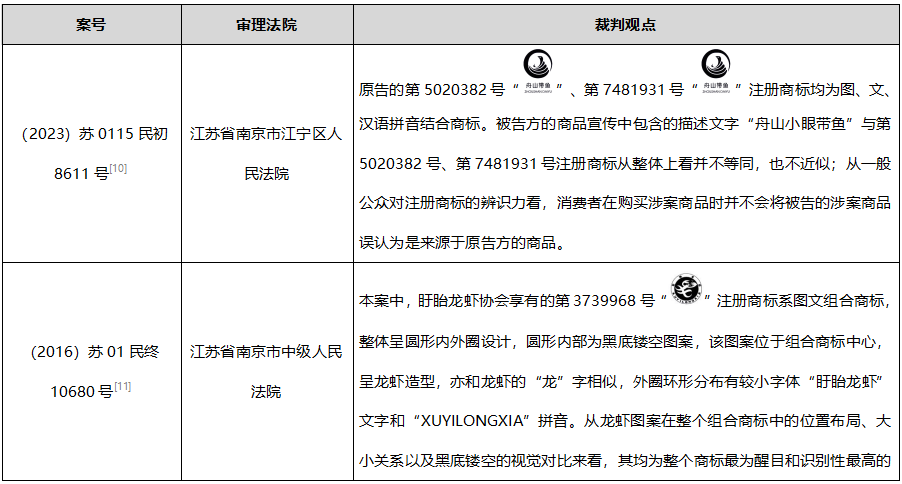

回到地理标志侵权判定要件上检视,标志的近似性判定是否应当纳入考量,答案是显而易见的。(2023)苏0115民初8611号案、(2016)苏01民终10680号等均可印证:不近似标志可阻却侵权。

四、结语

地理标志侵权判定的规则建构,本质上是在法律文本的有限性与商业实践的无限性之间寻求动态平衡的艺术。

当前司法实践中涌现的类案裁判规则,既为《商标法》框架下“误导公众—商品关联—标志近似”的三元要件体系提供了方法论启示,同时也揭露出现阶段多头治理、标准缺位和规范位阶模糊等制度短板。作为实务工作者,我们期待未来通过司法解释的弹性化改造与指导性案例的类型化积累,为地理标志保护提供更具生命张力的沃土。

本文来源:知产前沿

参考资料

【1】(2021)苏12民终3787号

【2】(2020)闽民终1993号、(2021)最高法民申3902号,入库案例编号2023-09-2-159-048,经典案例

【3】(2020)黔民终385号、(2021)最高法民申1695号,入库案例编号2023-09-2-159-027,经典案例

【4】(2012)高民终字第58号,入库案例编号2023-09-2-159-009,经典案例

【5】(2022)京73民终1482号

【6】(2014)新知民初字第0003号

【7】(2016)苏01民终10680号

【8】(2020)赣03民初9号

【9】(2023)京0102民初23776号

【10】(2023)苏0115民初8611号

【11】(2016)苏01民终10680号

作者简介

赵熙竹

上海办公室合伙人、专利代理师

业务领域:涉外知识产权、数据合规、反不正当竞争和反垄断、商业秘密保护和正义解决

邮箱:zhaoxizhu@dtlawyers.com.cn

可能感兴趣

专业团队

- A

- B

- C

- D

- E

- F

- G

- H

- I

- J

- K

- L

- M

- N

- O

- P

- Q

- R

- S

- T

- U

- V

- W

- X

- Y

- Z

行业研究

更多-

《2018中国不良资产蓝皮书》绿法联盟研究院基于对整体不良资产行业进行深入的考察、研究的基础上,与北京市道可特律师事务所共同编制了《2018中国不良资产蓝皮书》,希望能够对行业带来指导,也能体现不良资产行业本身的创新,具有一定的学术性和公益性。 -

《全国私募基金法律健康指数报告》本次报告的目的为以私募基金行业指数的形式提供关于立法、监管、司法的洞见。绿法联盟作为首个以法律为核心要素,以研究院为依托,以互联网为平台,以国际化为视野的法律跨界联盟,一直关注立法、监管、司法将以何种方式影响私募行业。时至今日,私募基金的体量已经发展至可以和公募基金等量齐观,其发展不得不称之为迅猛。但是,私募基金高歌猛进的同时也繁芜丛杂,自2016年始,监管、立法层对私募基金更加关注,故此尝试编纂私募基金行业法律健康指数报告,以量化考察私募基金行业法律风险方面的变化。以期以史鉴今,为未来的私募基金行业发展提供一点洞见。 -

《全国保险行业法律健康指数报告(2015-2017)》《全国保险行业法律健康指数报告(2015-2017)》是由绿法(国际)联盟(GLGA)作为编制单位,北京市道可特律师事务所作为专业支持单位,并在外部专家团队的指导下,共同打造的资本市场行业法律健康指数报告系列研究课题之一。2017年,绿法(国际)联盟(GLGA)成功发布了其资本市场行业法律健康指数报告系列研究课题的首份研究成果,即《私募基金行业法律健康指数报告》。《保险行业法律健康指数报告》是该研究课题的第二份研究成果。

品牌活动

更多-

[12/08]创新与信心:律所管理的未来——道可特2024行业论坛

世界格局加速变迁,各行业生态持续重塑,法律行业亦置身变革潮头,面临各种考验:如何在饱和市场中“活下来”?行业信心从何而来?创新同质化,下一步怎么走?国际化之路还要坚持吗?如何与其他专业服务机构协同向上?重塑思考,破题解卷。12月8日,道可特律师事务所作为主办方,携手专业服务机构与八所高校,带来一场关于“创新”与“信心”的行业论坛。 -

[03/22]道可特2024创新季启动仪式

当“新质生产力”成为两会C位词,各行业、各地区纷纷发力,竭力做好创新这篇大文章。法律行业不外如是。随着时代发展和法律行业的变革,创新已成为律所提升竞争力的关键。敢于求变,勇做破局者;勇于求新,争做开创者也是道可特一直坚持的发展内核。 -

[12/27]地方型律所的发展路径选择和竞争力打造专题研讨会暨道可特济南办公室成立五周年庆典

2018年,道可特落子泉城,设立道可特济南办公室。作为道可特第二家分所,济南办公室定位于品牌市场旗舰店和道可特全国法律市场开发试点,是道可特在专业化、规模化、品牌化发展道路上迈出的重要一步。依托总部一体化管理平台,立足区域优势,历时五载春秋更迭,济南办公室实现了自身跨越式的发展,也见证了区域法律行业的发展与变化:行业竞争加剧、业务半径有限、人才引力不足,品牌规划不明晰……如何破茧、突围正在成为区域律所亟待解决的难题。2023年12月27日,在道可特济南办公室成立五周年之际,我们将举办“地方型律所的发展路径选择和竞争力打造专题研讨会暨道可特济南办公室成立五周年庆典”。届时,各界行业翘楚、知名媒体机构代表等嘉宾将悉数出席。